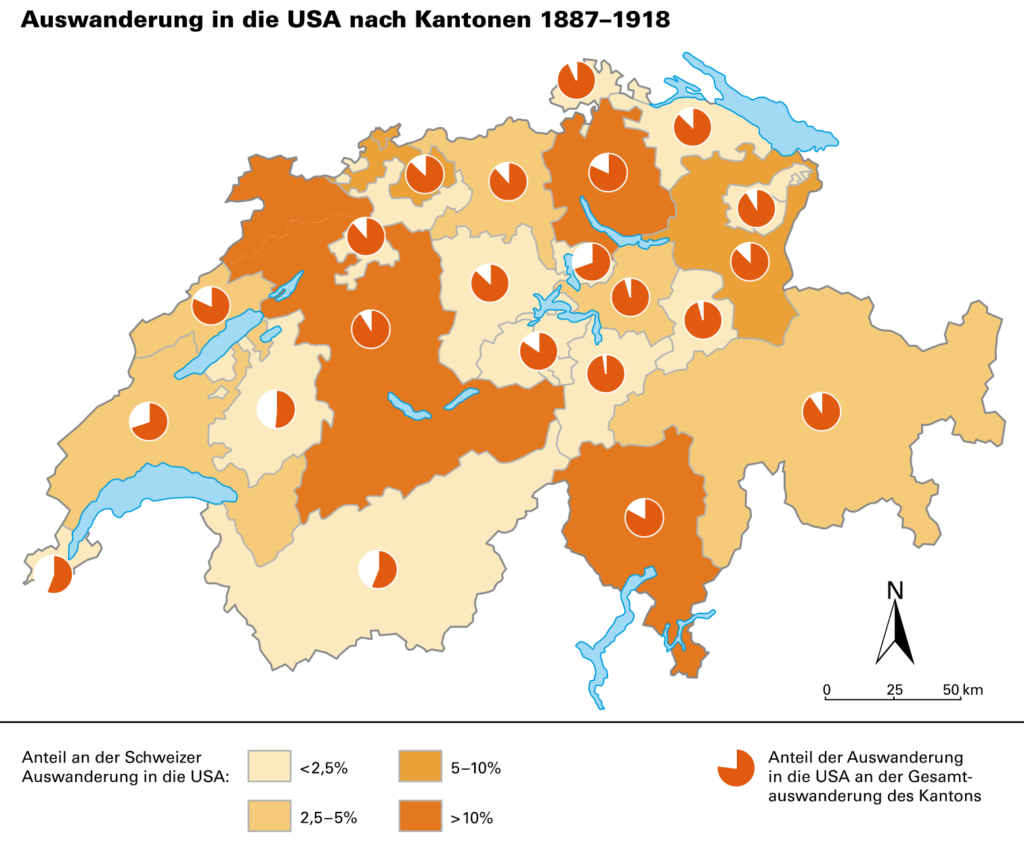

Etwa 460’000 Schweizerinnen und Schweizer wanderten in den letzten dreihundert Jahren in die Vereinigten Staaten von Amerika aus. Der grösste Teil davon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Alleine zwischen 1881 und 1893 wanderten jährlich etwa 8’000 SchweizerInnen in das Land der «unbegrenzten Möglichkeiten» aus. Zum Teil gründeten sie Ortschaften mit klingenden Namen wie Lucerne, Rutly oder New Bern. Viele dieser Schweizer EinwandererInnen waren im heutigen Verständnis Wirtschaftsflüchtlinge, die ihren «American Dream» verwirklichen wollten – oder sollten: Schweizer Gemeinden unterstützten die Abwanderung zum Teil organisatorisch und finanziell. Es war für die Gemeindekasse billiger, den Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Zukunft in der neuen Welt zu ermöglichen, als sie als «Armengenössige» in der eigenen Gemeinde zu unterstützen. [Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz HLS, 25.1.2019].

Damit reihten sich diese SchweizerInnen und Schweizer in die Millionen von Immigranten ein, welche in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in die USA einwanderten bis 1924 Quoten beschlossen wurden. Ab diesem Zeitpunkt wurde nicht mehr nur die asiatische und lateinamerikanische, sondern auch die europäische Einwanderung gehemmt. Die Einwanderungsbehörden orientierten sich fortan an den Bedürfnissen der USA (Herkunft, Ausbildung usw.).

Dass die USA bis heute ein klassisches Einwanderungsland sind, wird mir jeden Tag bewusst, wenn ich durch die Strassen von Cambridge gehe. In den Menschen. In Namen. In Geschäften. Die historische Perspektive rückte aber wieder etwas stärker in den Vordergrund als wir das vorvergangene Wochenende in New York verbrachten. Wir absolvierten an diesem verlängerten Wochenende (es war Martin Luther King Jr. Day, ein Federal Holiday) das klassische Tourismusprogramm. Dazu gehört natürlich die Freiheitsstatue in der Bucht südlich von Manhattan.

Bei stürmischen Wetter setzten wir zur Insel über. Die Grosszügigkeit des Staates New York hatte es ermöglicht, dass wir diesen National Park trotz des damals noch andauernden (und in drei Wochen vielleicht wieder beginnenden) Shutdowns besuchen konnten.

Vor der Rückfahrt auf die Insel «der vielen Hügel» («Mannahatta» ist die Bezeichnung der Lenape für diese Insel gewesen) machen die Fähren aber noch einen Zwischenstopp auf Ellis Island. Zwischen 1892 und 1954 war diese Insel für gut 12 Millionen Menschen das Eingangstor zu ihrem «american dream». Während eines für die meisten knapp eintägigen Aufenthalts wurden sie hier auf ihre Gesundheit hin überprüft.

Heute befindet sich im Hauptgebäude ein Museum, das sich mit der Insel und mit der Geschichte der Immigration in die USA auseinandersetzt. Die Besucherinnen und Besuchern begeben sich auf den Weg durch die verschiedenen Stationen des Kontrollprozesses im Aufnahmegebäude. Dazu gehören auch Themata, wie mit denjenigen verfahren wurde, deren geistiger Zustand Zweifel aufkommen liess (neue sprachunabhängige und transkulturelle Projekte wurden dafür entwickelt) oder wie die Verpflegung funktionierte (kulinarische Vorlieben und Speisevorschriften). Oder wie die Weiterfahrt organisiert, Geld gewechselt, geboren, gepflegt und gestorben wurde auf dieser Insel. Oder wie in diesem babylonischen Sprachengewirr miteinander kommuniziert wurde.

Da die Park-Rangers auf Grund des Shutdowns im Zwangsurlaub waren, machten wir uns mit Audio-Guides auf die Reise durch das Museum. Neben mehreren Sprachen konnte man auch zwischen verschiedenen Altersstufen wählen. Unsere Tochter erhielt die Informationen über die Ausstellung beispielsweise von einem Mädchen namens Ella, das ihre Geschichte auf Deutsch erzählte. Eine meines Erachtens sehr ansprechende Form der Vermittlung, welche auf die individuellen Voraussetzungen der Besucherinnen und Besucher Rücksicht zu nehmen versucht.

Aber was auf Ellis Island begann, hatte natürlich einer Fortsetzung. Für uns und für die Menschen, die damals nach ihrem Aufenthalt auf dieser Insel ein neues Leben in der «neuen Welt» begannen. Diese Fortsetzung fanden wir in der Lower East Side, einem Quartier in Manhattan. Früher ein klassisches Einwanderer- und Arbeiterquartier. Heute geprägt durch eine zunehmende Gentrifizierung.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sich in dieser Gegend so viele Menschen aus den deutschen Staaten niedergelassen, dass man einen Teil der Gegend als Little Germany bezeichnete. Später folgten Menschen aus Italien, Griechenland, Ungarn, Polen, Rumänien, Russland, der Slowakei und der Ukraine, dazu viele Menschen jüdischen Glaubens aus verschiedenen osteuropäischen Staaten. Die meisten Einwandergruppen liessen sich in denselben Strassen nieder und versuchten unter sich zu bleiben. Ihr Glück fanden sie oft in der Textilindustrie oder im Betrieb eigener Läden in Form von push cart businesses (fahrbaren Ständen auf der Strasse). Sie alle machten die Lower East Side zu einem der damals am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Die Verhältnisse waren beengt, laut, stickig, ärmlich und von mangelhafter Hygiene geprägt.

Die Familien wurden in Mietshäusern untergebracht, in so genannten Tenements. Diese Gebäude waren fünf bis sechs Stockwerke hoch mit jeweils etwa 18 Zimmern pro Stock. Da man auf dem knappen Boden New Yorks möglichst dicht bauen wollte, wurden gut achtzig Prozent des jeweiligen Grundstücks bebaut (Manhattan wurde bekanntlich jeneits der Wall Street mehr oder weniger nach einem Rasterplan gebaut, der gleich grosse Grundstücke und Häuserblocks aufwies). Meist hatten nur zwei Zimmer pro Etage direktes Tageslicht, die Toiletten befanden sich im Hof. Um die Jahrhundertwende kamen auf Grund wachsenden öffentlichen Druckes Lichtschächte, Etagenklos, Feuerleitern und fliessendes Wasser hinzu. In diesen Gebäuden wurde nicht nur gewohnt (vor der Jahrhundertwende oft im Schichtbetrieb, das heisst die Zimmer wurden an so genannte Schlafgänger weiter vermietet, die in den Betten schliefen während die Hauptmieter nicht am schlafen waren), sondern auch gearbeitet.

Heute bietet das Tenement Museum Einblicke in diese Lebenswelt. Mit zwei Häusern in der Orchard Street in der Lower East Side wird den Besucherinnen und Besuchern das Leben der Menschen in diesen Häusern und in diesem Quartier näher gebracht. Deren Leben, deren Gedanken, deren Gefühle, deren Suche nach einer neuen Identität in den Vereinigten Staaten. Da wir uns etwas kurzfristig anmeldeten konnten wir keine der Theatertouren (Meet the Residents) besuchen, wo die FührerInnen als BewohnerInnen des Hauses auftreten. Interessant wurde es dennoch!

Under one Roof führte uns in 103 Orchard Street. Während gut 90 Minuten wurde unserer Gruppe das Leben von drei Familien nähergebracht, die nacheinander in einer Wohnung in diesem Gebäude gelebt hatten:

- Die Epsteins, Holocaust-Überlebende, die Ende der vierziger Jahre einzogen.

- Die Saez-Velez Familie, die in den sechziger Jahren aus dem amerikanischen Territorium Puerto Rico nach New York übersiedelten.

- Die Wongs, die in den siebziger Jahren aus Hongkong kamen.

Die verschiedenen Zimmer waren mit Gegenständen aus den entsprechenden Zeitperioden eingerichtet. Bella Epstein, bereits in den USA geboren, brachte uns näher wie sie in einer Familie aufwuchs, deren Eltern gedanklich immer noch in Europa lebten und über ihre Erlebnisse dort schwiegen, während sie selbst die neue Kultur, die neue Sprache aufsog. Wie sie mit ihren nichtjüdischen Freundinnen im Tenement über den Lichtschacht kommunizierte und ihre erste eigene Single auf dem transportablen Plattenspieler abspielte. Mit Jose und Andy Velez erlebten wir deren Einschulung in einer Sprache, die sie nicht kannten, und den Kauf des ersten Fernsehers, welcher der Mutter den Vietnamkrieg in die gute Stube brachte, während Andy dort als Soldat im Einsatz war. Mit den Wongs, die erst nach der Aufhebung der herkunftsbasierten Einwanderungsquoten im Jahr 1965 durch Präsident Johnson einwandern konnten, erlebten wir den allmählichen Niedergang der Textilindustrie, deren Arbeitsbedingungen wir im letzten Raum mittels interaktiver Audio- und Videostationen (man konnte sich beispielsweise Erlebnisse an einem Telefonautomaten anhören oder beim Berühren von Nähmaschinen) noch individuell vertiefen konnten. Unsere kleine Gruppe, alters- und herkunftsmässig bunt gemischt, wurde immer wieder während der Führung mit einbezogen. Fragen wurden gestellt, Erinnerungen kamen auf, auch ganz alltägliche wie beim Betrachten eines grauen Telefons mit Wählscheibe aus den siebziger Jahren.

Geschichten einzelner Menschen, ihr Alltag. In «ihren» Wohnräumen vertieften die grossen Linien, wie wir sie mittels der Freiheitsstatue und von Ellis Island kennen gelernt hatten. «Die» Geschichte erhielt Gesichter, wurde lebendig. Dass die Ausstellung die jüngere Geschichte behandelte und etliche der FührungsteilnehmerInnen diese Geschichte auch noch selbst erlebt hatten, erleichterte sicher die Anschaulichkeit. Der Vergleich der eigenen Zeitwahrnehmungen mit denjenigen der Personen in dieser Wohnung führte zudem zu interessanten Ergebnissen. So antworteten beispielsweise FührungsteilnehmerInnen auf die Frage, was für sie in den sechziger Jahren prägend gewesen sei mit der Kuba-Krise oder den Beatles. Für Andy Velez und seine Angehörigen war es der Vietnamkrieg. Geschichte ist auf der individuellen Ebene immer eine Frage der Wahrnehmung und in diesem Sinne vielschichtig. Aus historischer Sicht ein zentrales Resultat (auch aus quellenkritischer Sicht, aber lassen wir das Methodische einmal beiseite) aus dieser neunzigminütigen Führung — auch wenn es nicht ausgesprochen wurde.

Die Gestaltung der Ausstellung – Alltagsgegenstände, begehbare Wohnräume in einem originalen Tenement (mit Holzbrillen auf WC-Schüsseln, mit – aus heutiger Sicht – scheusslichen Tapeten, mit Etagenbetten usw.) und interaktive, individuell abrufbare Quellenmaterialien (Videos, Zeitzeugeninterviews) – machten zusammen mit den Gesprächen in der Besuchergruppe und den Ausführungen durch die Führerin aus dem Museumsbesuch ein Erlebnis, das über eine reine Wissensaneignung hinausging. Man wurde berührt, man verband eigene Kenntnisse mit dem Vorgefundenen und wurde dazu animiert, die eigenen Erfahrungen und Positionen zu reflektieren. Sei es zur Thematik Migration im Allgemeinen, sei es zu Fragen wie Integration, Bilingualität, Industrialisierung, Gewerkschaften, Jugend, Arbeitsbedingungen u.v.m.. In diesem Sinne ist der Besuch des Tenement Museums auch relevant für die Gegenwart und Zukunft. Nicht nur für die USA, aber auf Grund der aktuellen Diskussionen um «Migrantenströme aus Zentralamerika» und den «Big Wall» an der Grenze zu Mexiko sicher auch für die USA.

Wieder auf der Strasse, dem eisigen Wind ausgesetzt, suchten wir ein Restaurant, um etwas Wärme und Nahrung zu finden. Wir wurden fündig. Das Café Select. 212 Lafayette Street.

Auf der Speisekarte: «Swiss Bratwurst», «Zurich Veal», «Spaetzle», «Rösti». Und da waren wir wieder mitten drin! Hier, wo heftig über «Border Security» gestritten wird – bis zum Shutdown grösserer Teile der Bundesverwaltung. Irgendwie aber auch in der Schweiz, wo im 19. Jahrhundert noch tausende von Wirtschaftsflüchtlingen nach Übersee «exportiert» wurden und heute ganz ähnliche Diskussionen geführt werden wie in den USA. Es geht um «Überfremdung», «echte Flüchtlinge» und «Integration». Der «Unterschied»: während die Schweiz immer noch darum ringt, ob es wirklich ein Einwanderungsland ist, wird in den Vereinigten Staaten darüber gestritten wird, ob die USA in den Zeiten von «America First» immer noch ein Einwanderungsland bleiben sollen. Als «Gemeinsamkeit» bleibt, wie man mit «Fremdem» umgeht, wie man das «Eigene» definiert. Ein Blick in die Geschichte(n) täte dabei manchmal gut.